Juan Francisco cree que se ha liberado: su madre ha muerto, él ha dejado a su padre y sus hermanos en la colombiana ciudad de Cúcuta, y lleva años intentando hacerse una vida como artista en las galerías de Madrid. Pero vive atormentado por su niñez. Un día entra al Museo del Prado y observa a Saturno devorando a su hijo, de Goya. Estalla en llanto. “Lloré como lloran los locos o los tristes, como si al mirar ese cuadro me acabara de enterar de una tragedia personal”, recuerda. Señala el daño “que hacemos a quienes queremos”, y que “ni Saturno ni mi padre podrían haber hecho algo distinto”.

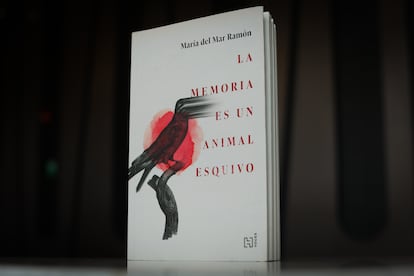

Se trata del protagonista de la nueva novela de María del Mar Ramón (Bogotá, 32 años), La memoria es un animal esquivo (Hachette). La autora ha dedicado buena parte de su obra a preguntarse cómo piensan los hombres y qué heridas cargan desde su infancia. Habla con El PAÍS en la Feria del Libro de Bogotá, donde presenta la novela, sobre ese hombre a quien le atormenta saber si “podría alguna vez ser más que lo que me dolía”.

Pregunta. ¿Esta es una obra sobre cómo se forma la masculinidad?

Respuesta. Sí, ha sido mi obsesión desde que escribo ficción. En mi primera novela, La manada, quería responderme unas preguntas: ¿cómo piensan los hombres? ¿Cómo son sus emociones? Quería saber cómo procesan esas amistades masculinas, entendiendo que no hay tal cosa como hombres malos, hay contextos, complejidades, universos. Después, en Todo muere salvo el mar, mi obsesión fue una ruptura amorosa demoledora y un hombre que está en duelo por la muerte de un hijo. Ahora, lo valioso para mí era explorar el vínculo entre hermanos.

P. ¿Por qué hacerlo en Cúcuta?

R. Porque de ahí es parte de mi familia y es un lugar súper masculinizado en el trato, la distancia, el tono de voz. En la novela, estos hombres nunca hablan del trauma. Creo que eso solo no podría pasarle a una mujer, pues construimos comunidad y lidiamos con nuestras emociones de una manera distinta. Ellos, en la novela, son obstinados, recios, pasan años sin hablarse a menos de que sea con chistes que duelen.

P. El abuso infantil es algo que atormenta al protagonista hasta sus casi setenta años

R. En Colombia hay una incapacidad de resolver estos asuntos, que para una familia conservadora son vergonzosos. Creo que en cualquier familia colombiana, de cierta generación, hay un tío, por lo general un varón, exiliado, excluido. Incluso en Encanto [la película de Disney, aclara entre risas], hay un tío del que no se habla. En la mayoría de los casos, se calla un asunto de salud mental, de orientación sexual o de violencia sexual en la infancia. Son temas que la familia nunca supo cómo gestionar, cómo nombrar siquiera. Son secretos que perduran, bombas que siempre están por explotar. Al final de la novela, uno desea que esos hermanos hubieran podido hablar el tema antes, porque ya es tarde.

P. ¿Es una situación frecuente?

R. Es difícil, pero algo ha cambiado. El libro refleja una generación de hombres, la de los sesentas y de los setentas, para quienes la masculinidad comprende unas estructuras inmóviles, rígidas. Creo que la violencia sexual tiene cada vez menos estigma, y por eso tengo la sensación de que esa herida se gestiona un poco mejor en las nuevas generaciones.

P. Pareciera que sabemos identificar cómo el patriarcado construye masculinidades, como las que describe la novela, pero no responder bien qué queremos cuando hablamos de “nuevas masculinidades”

R. Yo no sabría cómo responder a eso, pero tengo intuiciones. Hay sentimientos que se le celebran a las masculinidades y otros que se les censuran (a las feminidades también). Necesitamos habilitar todas las conversaciones sobre sentimientos, construir masculinidades que registren mejor sus propias dolencias, que tengan un lenguaje emocional, que puedan hablar de lo que duele. Permitirse la vulnerabilidad, construir masculinidades más empáticas.

P. Su protagonista, como muchos artistas colombianos, se radica en Europa. ¿Está su historia basada en alguien?

R. Sí, en distintas personas. Cuando las personas públicas hablan de su propia biografía, tienen un discurso inflexible, super ensayado, un poco grandilocuente. Ya mayores, repiten cinco anécdotas, mitos de origen que creen que son fiables. Pero uno va modificando la memoria, sin ser consciente de ello, y gran parte de quienes somos está en nuestra memoria, que es una ficción. Creo que una de las grandes tragedias humanas es la manera arbitraria en la que esos retazos se van guardando.

P. ¿Tiene miedo a quedarse con un solo relato de lo que es su vida?

R. Todo el tiempo. He tenido la suerte de tener hermanos. Cuando uno narra su vida, su infancia, responden: “No, eso no fue así, mi papá nunca dijo eso”. Como lo plantea la novela, son testigos de la génesis, del mito de origen. Ese choque de versiones crea un conflicto que es de una intensidad arrolladora.

P. La familia atormenta al protagonista como un fantasma

R. Me obsesiona el tema familiar. Como feminista, antes decía como algo muy fácil: “Si tu familia te lastima, aléjate y haz tu propia familia”. Pero es mucho más complejo. Uno está tejido de unos hilos mucho más difíciles de manejar de lo que uno cree. En estas cuestiones de la identidad, en su fuero más interno, uno no puede negociar tan fácil; uno no siempre entiende su identidad, qué lo hace a uno, uno. Estamos convencidos de que podemos elegir nuestra identidad, pero es algo mucho más involuntario. Eso le pasa al personaje.

P. La memoria en la novela es muy traicionera. ¿Qué implica asumir eso en Colombia?

R. Un país crea una memoria colectiva, en una acción diferente a la del recuerdo personal. Si creáramos memorias colectivas de nuestras familias, las someteríamos a debate, nos agarraríamos de los pelos y finalmente llegaríamos a algo como que hay distintas versiones de un mismo hecho. Sería súper bonito que uno se sentara con su mamá, con sus hermanos, con sus tíos, y hablara de qué fue lo que pasó, y por qué. Incluso si no se llega a una sola versión, quedaría claro que hay varias. Un país que está tratando de crear memoria, como Colombia, es un país que está tratando de crear diálogo. Soy muy creyente de que lo colectivo sirve para contrarrestar las ideas grandilocuentes, egocéntricas y egoístas a las que nos lleva la convicción de que nuestro recuerdo es el único.

P. Eso es lo que el protagonista no se permite: otras versiones de su infancia.

R. No puede, y eso implica una vida muy solitaria y muy frustrante. Además, sufre la inseguridad de llegar al final de la vida y constar que no hizo una gran obra. Es un temor personal sobre el que yo pienso muchísimo. Las tareas creativas tienen el problema de que están hechas de egos, son muy individualistas, no comunitarias. Eso no solo siembra la envidia, que entre artistas es difícil de eludir, sino que te hace depender de que a otras personas les guste lo que haces. Yo lo sufro muchísimo.

Soy lo que recuerdo, así no me guste, porque el recuerdo es una herida que no cicatriza, que supura para siempre en la profundidad. Porque he olvidado todo lo que no me lastimó y no tengo nada más que mi memoria

‘La Memoria es un Animal Esquivo’, de María del Mar Ramón